|

La notation musicale |

|

La Grèce antique

|

|

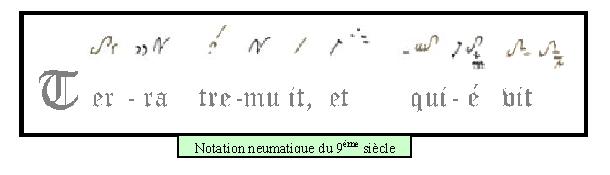

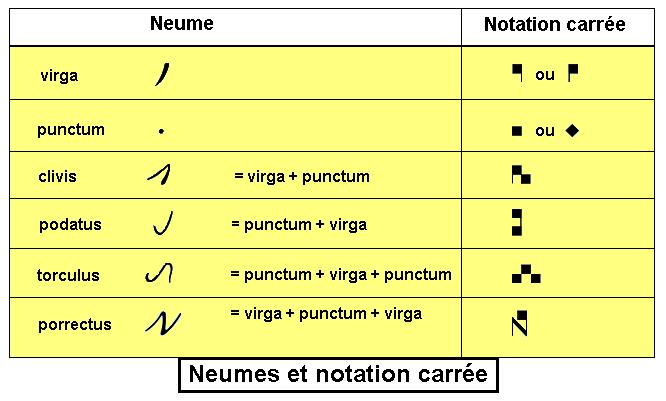

Au moyen-âge Pendant de nombreux siècles, la musique chrétienne s’est transmise uniquement par tradition orale. Puis les neumes apparurent vers le 7ème ou le 9ème siècle : ce sont des signes tels que accents, points, traits, placés au-dessus ou à côté des paroles, qui donnent des indications sur l’accentuation et le sens de la mélodie.

Au 12e siècle, on assiste à une déformation de l’écriture : la notation carrée remplace progressivement les neumes. .

Au 9ème ou au 10ème siècle, un moine copiste imagina d’utiliser une ligne de référence représentant un son fixe, le fa, servant de référence aux autres notes, réparties dans l’espace, au-dessus et au dessous de cette ligne : C’est ainsi que naquit le principe de la portée. Puis on donna la couleur rouge à cette ligne de fa, et on y ajouta une seconde ligne, de couleur jaune, pour l’ut (do). On ajouta ensuite une troisième ligne , puis une quatrième ligne, au 14ème siècle (peut-être dès le 11ème siècle en Italie).

C’est seulement au 16ème siècle (mais peut-être dès le 13ème siècle en Espagne) que l’on voit apparaître notre portée définitive de 5 lignes avec la barre de mesure.

Désignation des notes Vers 1030, le moine Guido d’Arezzo invente la solmisation, système de notation musicale – doublé d’une méthode pédagogique – dans lequel les notes sont chantées sur des syllabes. Alors que jusque là on utilisait les premières lettres de l’alphabet pour désigner les notes, on lui attribue le procédé mnémotechnique par lequel on les nomme, maintenant dans les pays latins, à partir des syllabes initiales d’un hymne à Saint Jean-Baptiste : UT queant laxis L’UT est devenu plus tard DO.

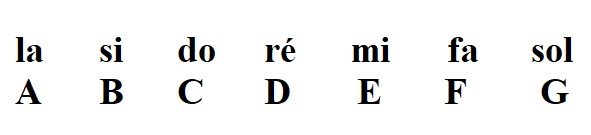

La notation anglo-saxonne Les pays anglo-saxons ont conservé la notation des notes de la gamme par des lettres. Cette notation a pour origine celle pratiquée en Grèce au siècle de Pythagore (6ème siècle avant JC), où l’on utilisait les 15 premières lettres de l’alphabet pour désigner les notes sur 2 octaves. Cette méthode a été reprise au 9ème siècle de notre ère, en n’utilisant alors que les 7 premières lettres de l’alphabet, de A à G.

Dans les pays de langue allemande, le si est désigné par la lettre H, B désignant le si bémol. Le mot bémol vient d’ailleurs de l’allemand « B moll » qui signifie B « mou ».

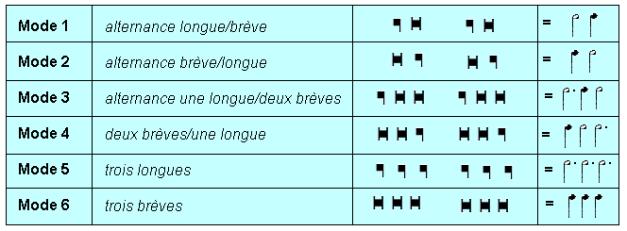

L'Ars Antiqua et la notation rythmique Le développement de la musique polyphonique nécessite de définir précisément la durée des notes et va amener la notation mesurée. Ceci était en effet indispensable pour chanter simultanément des parties différentes. C’est Pérotin qui introduisit la notation de la durée proportionnelle des notes (notation mesurée). Ce travail fut poursuivi par ses élèves qui divisèrent l’unité de mesure (maxime) en longa, brevis et semi-brevis.

Ce nouveau système de notation permet de préciser les rythmes. On définit alors un système de 6 modes rythmiques, tous établis sur une base ternaire, selon la division des valeurs de notes alors en usage :

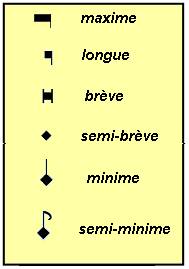

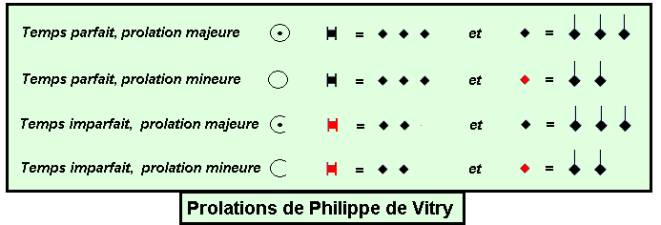

Le rythme binaire n’apparaitra que plus tard, avec l’ Ars Nova L'Ars Nova Au 14e siècle, la notation mesurée, élaborée par Pérotin au siècle précédent, évolue avec le rythme binaire qui apparaît dans le traité « Ars Nova » de Philippe de Vitry vers 1320. La famille des notes s’enrichit de deux nouvelles valeurs, la minime et la semi-minime qui divisent la durée de la semi-brève, respectivement par 2 et par 4.

Avec l’introduction de la division binaire par Philippe de Vitry, on voit alors cohabiter deux types de division, la division ternaire appelée rapport parfait (héritage de Pythagore, repris par l’église avec la Sainte Trinité ) et la division binaire appelée rapport imparfait. Philippe de Vitry a essayé de trouver une codification pour distinguer les différentes combinaisons utilisées et a défini un système de quatre divisions de valeurs appelées « prolations ». La division ternaire ou binaire d’une note pouvait être indiquée par sa couleur (noire pour ternaire, rouge pour binaire). Chaque prolation est associée à un symbole dont le dernier (C) est encore utilisé pour désigner la mesure à 4 temps.

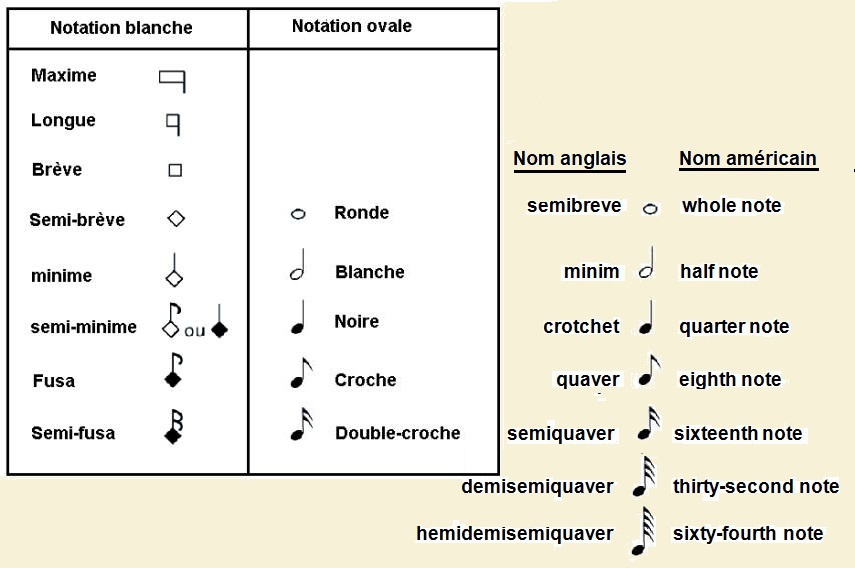

La notation blanche Pour des raisons de commodités, on commença à remplacer, vers la fin du 14ème siècle, les carrés rouges par des carrés creux, ce que l’on nomma la notation blanche. Au 15ème siècle, avec l’invention de l’imprimerie, la forme des notes évolue pour devenir la notation ovale que nous connaissons aujourd’hui. Parallèlement, les valeurs les plus longues (maxime, longue et brève) disparaissent, et des valeurs plus courtes (fusa et semi-fusa) apparaissent.

|

|

A la Renaissance

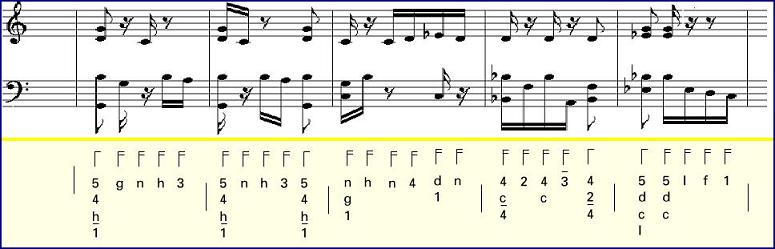

La tablature Avec le développement de la musique instrumentale est apparue, à la fin du 15ème siècle, la nécessité d’une nouvelle forme de notation adaptée à certains instruments : il s’agit de la tablature créée principalement pour le luth, bien que l’orgue et la viole furent aussi, à l’origine, notés en tablature. Ce type de notation ne désigne pas la note mais le moyen technique de l’obtenir en indiquant la position des doigts sur l’instrument. Trois systèmes de tablatures existent alors : - Le système allemand dans lequel chaque lettre ou chiffre indique une position corde-case différente, le rythme étant indiqué au-dessus par des hampes de note. Cette notation, trop compliquée, n’a pas été utilisée très longtemps. Exemple de tablature de luth allemande :

- Les systèmes français et italien, plus simples, dans lesquels les six lignes de la tablature figurent les cordes, les lettres ou les chiffres désignent les cases, le rythme étant indiqué au-dessus de l’ensemble par des hampes de note. Seules différences entre les systèmes français et italien : l’emploi de lettres pour les Français qui placent la corde aiguë en haut, tandis que les Italiens placent la corde aiguë en bas et notent en chiffres.

La notation en tablature est toujours très utilisée de nos jours pour les instruments à cordes à barrettes ou frettes tels que la guitare. |

|

A la période baroque

Le chiffrage et la basse continue La basse continue est une invention caractéristique de la période baroque. Nous avons vu qu’à la fin

de la renaissance, la polyphonie cède la place à la monodie accompagnée. La mélodie devient alors

essentielle et l’accompagnement est laissé au libre arbitre de l’interprète qui

doit concevoir lui-même les accords à partir d’une simple basse écrite.

Afin de limiter les variantes harmoniques, les premiers compositeurs baroques utilisent une nouvelle notation, la basse chiffrée , permettant de fixer les accords en ne laissant à l’accompagnateur que la liberté des ornementations.

La basse continue est indiquée B.C. dans une partition.

Pour plus de détails : Chiffrage des accords

Au vingtième siècle

Les nouvelles techniques musicales qui se développent à partir des années 1940 amènent les compositeurs à compléter la notation jusqu’alors en vigueur et même à définir de nouveaux types de notation. Ainsi la musique ¼ de ton introduit-elle de nouveaux signes d’altération :

D’autre part, la suppression de la barre de mesure chez certains compositeurs amène à définir de nouveaux signes de durée :

Beaucoup d’autres signes ont été créés, en particulier pour indiquer la manière de jouer de certains instruments afin d’obtenir de nouvelles sonorités. En voici quelques exemples pour la famille des violons :

La notation graphique A partir des années 1950, des compositeurs de musique aléatoire et de musique électroacoustique refusant toute représentation conventionnelle sont amenés à faire une représentation graphique de leur musique. Chacun créant son propre langage, ces nouvelles partitions nécessitent souvent l’étude préalable d’un mode d’emploi rédigé par le compositeur, ou donnent lieu à improvisation par l'interprète inspiré par l'œuvre graphique. En voici quelques exemples :

|

||||||||||||||||||||

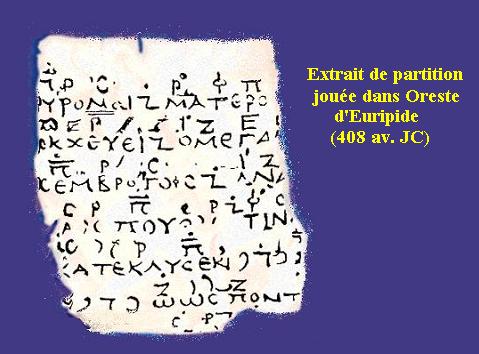

La plus ancienne notation musicale connue date de la Grèce du 3e siècle av. J.-C. Elle consiste à indiquer les notes par des lettres placées au-dessus des mots du chant, comme on peut le voir sur l'exemple ci-contre.

La plus ancienne notation musicale connue date de la Grèce du 3e siècle av. J.-C. Elle consiste à indiquer les notes par des lettres placées au-dessus des mots du chant, comme on peut le voir sur l'exemple ci-contre.